业务办理时间

周一至周五

09:00-12:00

13:30-17:30

在岗情况

投诉举报

电话

400-086-9797

技术支持

杨冬:浅谈刑事诉讼中程序与实体的关系

日期:2023-04-25 阅读:3,191次

从2010年的“两个证据规定”(《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》)到2017年的“三项规程”(《人民法院办理刑事案件庭前会议规程(试行)》《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》《人民法院办理刑事案件第一审普通程序法庭调查规程(试行)》),对刑事诉讼程序合法性的要求被提高到了前所未有的高度。但是在我们的辩护实务中,非法证据排除之难,与这些“看上去很美好”的规定形成了巨大的反差。面对这样的困惑,确实有必要捋一捋刑事诉讼中程序与实体的关系问题。

一、三个阶段

重实体轻程序—>程序保障实体—>程序独立价值刑事诉讼法任务的第一条就是是保证准确、及时地查明犯罪事实,这决定了司法机关对真实性的追求是近乎苛刻的,难以避免地造成了 在相当长的时间里,刑事诉讼重实体轻程序,只要实体上经得起检验,程序上有点问题,甚至有重大问题,都不重要。

随着对程序与实体之间关系探究的深入,逐渐发展出了程序保障实体的理念。 在这一理念下,程序的重要性得到了一定程度的重视,但其工具性色彩仍很浓,即保障实体。 换言之,有碍于查明真相的程序错误必须纠正,而无碍于、甚至是有利于查明真相的程序错误则可以理解。由此派生出一种荒谬但确实存在的观点,刑讯逼供未尝不可,因为逼供的目的是查明真相;指供诱供要杜绝,因为指供诱供不是查明真相,反而可能制造冤假错案。

程序要摆脱对实体的工具地位,最终的价值导向落在了保障人权上。《刑事诉讼法》1979年通过,在2012年修正时才在第二条刑事诉讼法的任务中增加了“尊重和保障人权”的规定。至此,程序的独立价值才得到立法确认。

二、三性的关系

这里说的三性,是反映程序与实体间关系的言词证据的 真实性、自愿性和程序合法性。理论上将合法性对应证据的证据资格有无,将真实性对应证据的证明力大小,认为首先要判断证据资格,具备证据资格的再进而判断证明力大小。但在司法实践中,并不是这样泾渭分明的二分法。

虽然基于尊重和保障人权,程序的独立价值得到了立法体现,但是程序工具属性的惯性在司法实践中仍长期存在。 通过自愿性判断真实性,通过程序合法性认定自愿性,这是我们长期的目标,但目前的现实情况同样不能忽视。

在目前的司法实践中,司法机关一直在程序违法的严重程度、自愿性被影响的强度和真实性的可信度之间平衡。我们在辩护工作中,也需要重点关注、论证程序违法的严重性对供述自愿性的影响,进而造成了供述不真实,这样才有可能通过程序问题影响实体认定。完全与实体脱节的纯程序辩护,未必能取得好的效果。

三、二元视角

基于以上分析,我们在处理程序与实体的关系上可以构建一个二元视角,学理视角和个案视角。在不涉及个案的交流、论文、会议等等,持学理视角,强调立足于尊重和保障人权的程序独立价值。

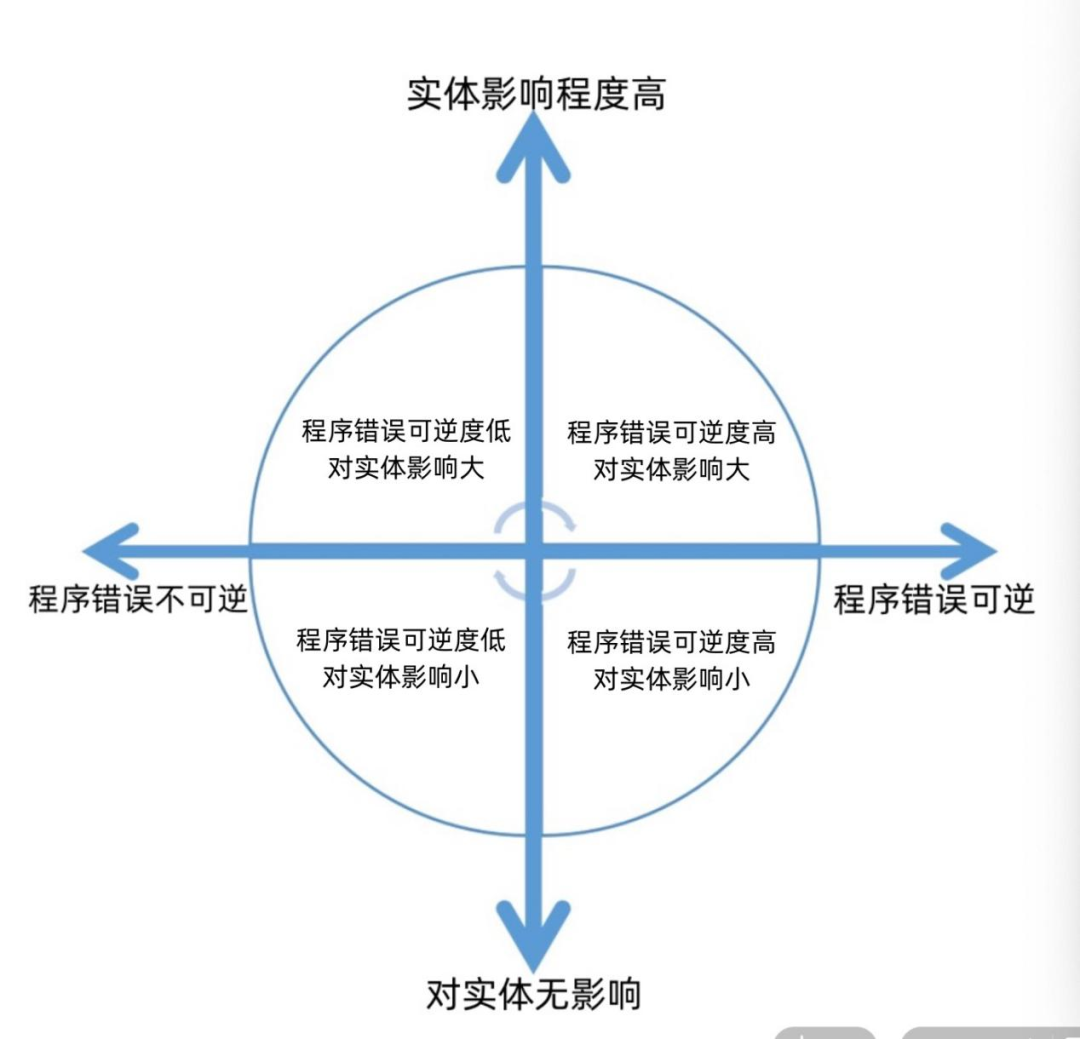

在个案辩护中,持个案视角,一切以实体认定为最终目的和策略选择的依据。 在操作层面,我列出4个维度, 程序错误可逆、程序错误不可逆、对实体影响大、对实体无影响,通过分析这4个维度的关系来选择辩护策略。

“醉驾”案件血样被污染导致鉴定意见不能采信,程序错误不可逆,对实体有重大甚至决定性影响,对这类程序问题,要穷追猛打,绝不放过。

对事实认定有重大影响的一份未成年人证言,因侦查人员疏忽,询问时未通知监护人到场,这属于程序错误可逆,对实体有重大影响,需要在适当的时机以合适的方式提出,但不宜过分纠缠,更不能以突袭的方式造成诉讼程序的拖延,否则所有为补证消耗的司法资源和给司法人员造成的麻烦都可能体现在对当事人的自由裁量上。至于程序错误可逆又对事实认定没有什么影响的情况,就更不宜为“炫技”而发挥了。

四、一个公式

关注对实体的影响,绝不是忽视程序。“呼格案”“赵作海案”“张氏叔侄案”等错案已经用血的教训说明了忽视程序的严重后果。但是正如我在上一篇中的论述, 绝大多数案件程序有点问题不会影响实体认定,这就造成了一些司法人员的麻痹和惯性,渐渐习惯了程序错误而不自知。我用一个公式来说明这个问题。

1+1*1=2

按程序应该先乘后加,但是即使先加后乘,程序错了,结果也是正确的。许多案件涉及的参数确实是三个1,但是少数案件的参数是2、3、4的的情况呢?先加后乘和先乘后加的结果就会有巨大差别,而这少数案件中的少数重大案件,程序违法就可能导致严重的实体错误,造成后果不堪设想的错案。

基于“查明犯罪事实,惩罚犯罪分子”,对实体公正的追求一以贯之,基于“尊重和保障人权”,对程序正义的保障同样重要,我们应将两者统一于辩护工作中,而不是割裂甚至对立。

*附件列表(点击下载)

责任编辑:巢戌初

南京市律师协会微信公众账号

责任编辑:巢戌初

南京市律师协会微信公众账号