周一至周五

09:00-12:00

13:30-17:30

内容提要

关键词

一、问题的提出

随着最高检企业合规改革第二期试点工作的深入推进,针对企业合规的讨论已经从什么是企业合规、如何进行企业合规建设,逐渐转移到了什么是有效的合规建设、如何评价企业的合规建设成果。小微企业一直以来都是我国国民经济增长的重要驱动,在全国实有各类市场主体中占据绝对的数量优势。“我国小微企业数量占企业总数的80%以上,其在经营中面临的刑事风险比大中型企业更加严峻。但目前我国小微企业的合规建设基本处于空白状态”,正是因为小微企业实际得到的关注与其所占据的市场主体地位不成正比,并且小微企业有着不同于国企、外企等大型企业的特点,鉴于此,确定小微企业合规计划有效性的判断标准,有其重要性和必要性。

二、小微企业合规面临的困境根据2011年工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会以及财政部等四个部委联合制定的《中小企业划型标准规定》可知,判断企业是否属于小微企业的三个重要因素分别是行业、总资产以及从业人数。小微企业一般“从个体户、家庭作坊或个人合伙等发展而来,规模一般较小”,具有“受管理成本、管理能力等方面不足所限,民营企业的内部合规机制往往不完善甚至相当缺乏”等的特点。

2022年7月23日,“2022中国中小企业合规高峰论坛暨《中小企业合规管理体系有效性评价》团体标准(以下简称《标准》)发布会”在北京召开,活动现场发布了全国首部关于中小企业合规管理体系有效性评价的团体标准。“《标准》确立了中小企业合规管理体系有效性评价的总体原则和方法,制定了评价机制和评价指标,明确了合规管理体系有效性评价核心要素,为中小企业的合规管理体系提出了具有针对性的评价标准。此外,《标准》还根据中小微企业在发展过程中的实际情况,分别针对中型企业、小型企业、微型企业的合规管理体系制定了不同的评价标准。”

正是小微企业所具有的资产总额不大、从业人员不多,规模较小的特点,导致了小微企业在开展合规建设时需要有另一套与时下通行的判断标准所区别的标准:首先,部分小微企业自身组织架构较为单一,且对实际控制人的依附性较强,无法要求其将合规体系织严织密;其次,部分小微企业的风险识别和预防机制本就不够完善,无法要求其突破自身经营管理能力和水平去建立尽善尽美的合规体系;最后,部分小微企业盈利能力有限,无法要求其花费大量成本去进行合规体系的建设。由于上述种种原因的叠加,导致目前小微企业的合规计划总体呈现出以下特点:普遍性有余,特殊性不足;全面性有余,针对性不足;丰富性有余,操作性不足。

三、合规不起诉实践现状及案例分析2020年3月开始,最高检在部分地方开展企业合规改革试点,2022年4月2日,涉案企业合规改革试点在全国检察机关全面推开。相关数据表明,自2021年3月检察机关扩大涉案企业合规改革试点以来,2021年单位犯罪起诉数明显下降,合规不起诉制度成效初显。

(一)合规不起诉实践现状

为了对目前检察机关开展的合规不起诉案件展开进一步的分析,笔者在把手案例网站上,选择了“检察文书”一栏,并以文本(全文):“合规”、文书类型:“不起诉决定书”为关键词进行检索,将落款时间限定在2020年及以后。本次共检索到个96结果,将重复的以及与合规不起诉无关的案例筛除之后,最终得到56个结果。

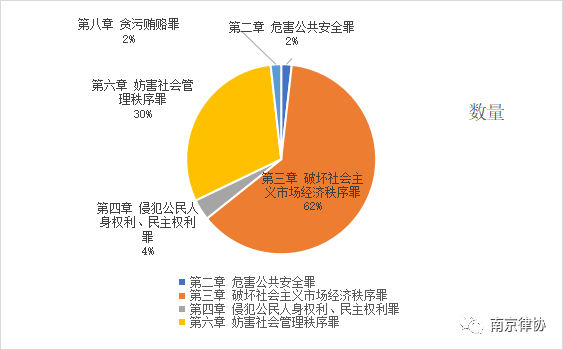

经初步分析后笔者发现,56起案例所呈现的特点与最高检公布的数据大致吻合。虽然56起案例虽然分布的范围较广,但仍集中在破坏社会主义经济秩序类犯罪中。具体罪名分布情况如下表所示:

表一:合规不起诉案例分布情况表

| 序号 | 具体罪名 | 数量 | 占比 |

| 1 | 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 | 19 | 33.93% |

| 2 | 非法占用农用地罪 | 9 | 16.07% |

| 3 | 污染环境罪 | 6 | 10.71% |

| 4 | 生产、销售伪劣产品罪 | 4 | 7.14% |

| 5 | 非法经营罪 | 4 | 7.14% |

| 6 | 走私普通货物、物品罪 | 3 | 5.36% |

| 7 | 违法发放贷款罪 | 2 | 3.57% |

| 8 | 侵犯公民个人信息罪 | 2 | 3.57% |

| 9 | 妨害作证罪 | 1 | 1.79% |

| 10 | 提供虚假证明文件罪 | 1 | 1.79% |

| 11 | 伪证罪 | 1 | 1.79% |

| 12 | 非国家工作人员受贿罪 | 1 | 1.79% |

| 13 | 单位行贿罪 | 1 | 1.79% |

| 14 | 重大责任事故罪 | 1 | 1.79% |

| 15 | 非法购买增值税专用发票罪 | 1 | 1.79% |

(二)合规不起诉案例分析

从图中数据可知,56起合规不起诉的案件涉及的罪名主要集中在“第三章破坏社会主义市场经济秩序罪”以及“第六章妨害社会管理秩序罪”中,二者分别占不起诉案件总数的64%以及30%。在“第三章破坏社会主义市场经济秩序罪”中,仅“虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”的数量就占据了第三章案件总数的54%。由此可见,经济犯罪领域已然成为了合规试点改革的主战场,对上述合规不起诉案件进行分析有利于一窥当前合规试点改革的现状,进而帮助确定有效合规计划的判断标准。

因此,笔者打算从涉案企业的规模、涉案企业合规建设开展的时间、涉案企业是否申请适用第三方监督评估机制三个维度切入,对56起公开的合规不起诉案例进行分析。

对于涉案企业的规模部分,在56起公开的合规不起诉案例中,针对个人决定不起诉的案件共38起,占到了合规不起诉案件总数的68%。并且,存在着有的案件中仅针对自然人开展的不起诉的情形。《指导意见》第三条也规定了合规不起诉不仅适用于单位,也适用于个人。

在针对单位的18起不起诉案件中,仅有1起案件明确该涉案企业连续六年入选“中国制造业500强”,有2起案件的涉案企业经查明属于小微企业,其余15起案件涉案企业的性质难以查明。

对于合规建设展开的时间部分,由于不起诉决定书并未明确其时间期限,笔者结合不起诉决定书中提到的涉案企业移送审查起诉的时间与不起诉决定书做出的时间这两个具体时间点进行了粗略的估算,大致推算了涉案企业开展合规考察的期限。在56起合规不起诉案件中,仅有3起案件明确了其合规考察时间超过了3个月,这意味着近90%的案件完成合规建设的时间不超过3个月。总的来说,涉案企业进行合规建设的时间是相对较短的。

对于涉案企业是否申请适用第三方监督评估机制部分,不起诉决定书也未加以明确。大部分不起诉决定书的表述是“在检察机关的主导下开展合规建设”,唯一明确适用第三方监督评估机制的仅有违法发放贷款罪的2起案件。由此推断,大部分合规不起诉案件主要在检察机关的主导下展开,或者通过检察机关提出检察意见的方式进行,近90%的案件都未申请适用第三方监督评估机制。

综上,笔者通过分析整理56起公开的合规不起诉案件,总结出了以下特点:第一,实务中合规不起诉案件主要集中在经济犯罪领域;第二,涉案企业进行合规建设的时间总体不长;第三,涉案企业的合规考察主要由检察机关主导。

四、小微企业合规计划有效性判断标准之探索那么,如何根据小微企业自身的特点设计合规计划,在将上述要求融会贯通之余,还能助力涉案企业通过检察机关的合规检验,是后文论述的重点所在。

(一)合规计划与犯罪原因相适应

有效的合规计划一定能够反映出涉案企业的犯罪原因,这是合规计划在短时间内发挥重要作用的必然要求。企业的合规计划书本应当是企业进行合规改革的标识,然而当前的状况是仅凭合规计划书,无从得知企业触犯该罪的原因及相关的细节。没有在填补企业犯罪漏洞的指引下设计的合规计划,难以指导合规建设的开展。

“有效制度修复无论是作为涉案企业合规有效性的独立标准,还是与有效合规计划相融合而成为整体性合规改造的重要成分,基于犯罪原因查明的针对性漏洞修复都是其发挥整改作用的根本原理。”因此,涉案企业应当重视对犯罪原因的复盘和追溯,并据此制定合规计划的详细内容。只有忠实地反映了犯罪原因的合规计划才具备有效性的前提。

(二)合规计划符合比例原则的要求

宪法意义上狭义的比例原则又称法益相称性,该原则要求公权力行为者拟采用的追求某个正当目的的手段不仅应当损害最小,而且其所增进的公共利益与所造成的损害应当成狭义比例。如果符合狭义比例原则,目的与手段之间具有均衡关系,则该正当目的就有必要实现,反之则否。笔者认为,有效的合规计划也可以借鉴比例原则中的精髓。虽然合规计划更多地侧重于企业内部的利益衡量,但比例原则作为一种方法论为判断企业合规计划是否有效提供了标准。

有效的合规计划一定是具有可操作性的合规计划,所谓的可操作性就是合规计划中列明的各种措施在企业力所能及的范围之内,不会存在强企业所难的情况发生。

所以,判断合规计划是否有效的第二个关键因素就在于,合规计划的具体内容是否与企业自身现状相匹配,不会存在为了实现通过合规计划的目的,而超出企业能力范围制定一些根本无法落地实施的宏伟蓝图。

(三)合规计划体现合理性原则的要求

除了考虑合规计划是否符合内在比例原则的要求外,有效的合规计划还应具备合理性。合理性原则是从局部的视角出发,审视合规计划的每一个具体的措施和行为是否合理。它是在基本满足成本利润要求之下的更进一步对可操作性的要求,具体措施能否落地实施、实施之后的效果如何,是合理性原则的核心所在。

从培育数据合规意识、加强法律学习、建立数据合规管理体系制度等宏观的视角出发设计合规计划而言,利用技术手段具体而微地避免客户个人信息泄露的方式更为有效实用。因此,判断合规计划是否有效的第三个关键因素就在于合规计划是否具有合理性。

(四)合规计划符合权威性的要求

小微企业与大型企业不同,囿于自身能力和资源的不足,无需也无法进行庞杂的合规体系的建设,因此,合规部门的独立性在小微企业的身上应该调整为合规部门的权威性,只有合规整改小组的成员在企业中具备足够的影响力和地位,合规计划的有效性才能得到保障。

对于小微企业而言,有效的合规计划一定是有实际控制人及主要负责人员参与其中的合规计划,唯有如此才能确保合规计划中的各项措施落到实处,否则无论合规计划规定得如何精细,最终也将沦为“粉饰合规”。

因此,判断合规计划是否有效的第四个关键因素就在于合规计划是否具有权威性,该合规计划是否有涉案企业实际控制人以及企业的主要负责人的深度参与。

(五)合规计划体现合规文化的要求

通过科学技术手段防范违规风险的再次发生固然有效,但与技术手段并重的还有合规文化的培育。技术手段或许能够有效控制表面的、客观的行为,但无法解决根本的问题。只有合规文化的宣贯,才能让涉案企业和涉案人员从根本上敬畏法律,合法合规经营。诚如学者所言,“企业文化才是合规有效性的核心标准,应当以企业文化为核心重构合规有效性的标准”不过,鉴于小微企业合规建设时间相对较短、企业文化及氛围不够浓厚,因此合规文化的培育可以作为合规计划有效性判断的因素之一,但不能作为主要因素。虽然培育合规文化其重要性不言而喻,但由于对其是否有效的检验客观上具有一定难度,因此仅将其作为合规计划是否有效的第五个关键因素予以考量。

结语企业制定合规计划的过程,也是其自身的成长和重塑的过程,有效的合规计划能够让涉案企业逐渐经历一个从不能违到不想违法的阶段,最终实现合法合规经营,为我国经济的增长添砖加瓦,这也是开展企业合规试点改革的初心和始终。

判断小微企业的合规计划是否有效,首先需要判断其制定的合规计划有无反映涉案企业犯罪原因,是否符合比例原则的要求,进而判断合规计划是否具有合理性,该合规计划是否符合权威性的要求,有无合规文化的痕迹。前三个关键因素回应了合规计划需要在短时间内发挥查漏补缺的作用的要求,第四个关键因素回应了合规计划离不开涉案企业的实际控制人、经营管理人员和关键技术人员的参与的要求,上述五个因素结合在一起,才能满足检察机关的要求,帮助涉案小微企业通过检察机关的检验。

*附件列表(点击下载)

责任编辑:巢戌初

南京市律师协会微信公众账号

南京市律师协会微信公众账号